달리기 등으로 근육을 과하게 사용한 후엔 때로 "쥐가 난다"는 현상을 겪을 수 있는데, 이는 생리학적으로는 "국소성 근육경련"이라고 이해할 수 있다. 근육 경련은 보통 근육의 과도한 사용이나 산소 공급, 또는 물질의 원활한 순환이 주된 이유이다.

그런데 잠깐만 생각을 해보면, 우리의 심장은 지금도 뛰고 있고, 여태까지 뛰어왔으며, 내가 숨이 넘어가는 그날까지 계속 뛰어줄 예정인데, 이 친구는 생각해 보니까 여태 쥐가 난 적이 없다. 탈 없게 잘지낸다. 물론 뭐 탈이 있었으면 이 글을 못 읽고 있을 확률이 높으니 그런 것도 있지만, 하여튼

왜지? 그에 대해 알아보고자 한다.

뭔데 심장은 평생 대부분 별탈 없이 쭉 갈까?

왜 평생을 쓰면서 그 흔한 쥐(경련)가 일어나지 않는 것일까?

이에 대해 알아보기 위해선 먼저 우리 몸을 이루고 있는 근육들과 그 생리학적 특성에 대해 아주 간략하게 알아본 후, 그 이유에 대해 논하고자 한다.

목차

1. 근육(Muscle)

2. 경련(Cramping)

3. 심장근(Cardiac Muscle)

4. 결론

5. 여담

1. 근육

의 종류 - 근육의 구조 및 작동방식 설명

우리의 몸은 근육을 통해 움직이며, 이를 위해선 근육을 수축시키는 과정이 필요하다.

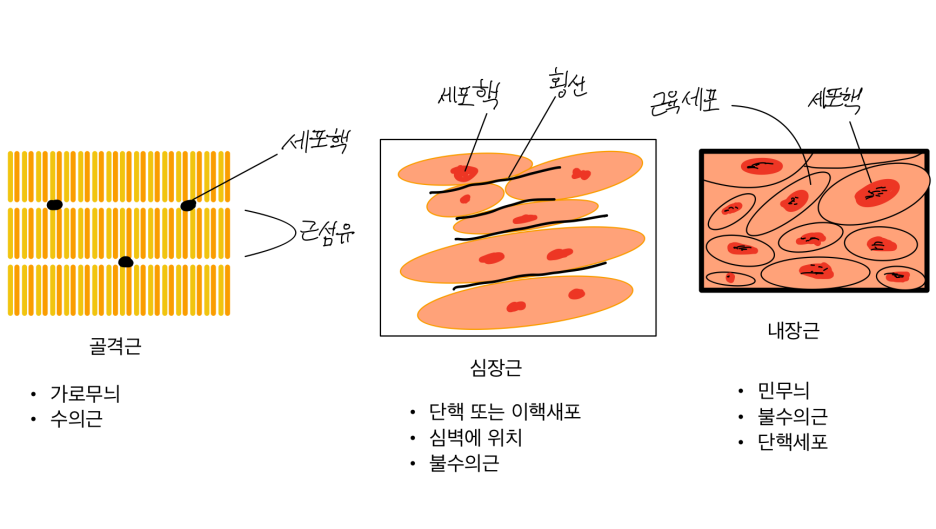

인간은 다음과 같은 3가지 종류의 근육 세포들을 가지고 있다.

1. 골격근 (Skeletal Muscle)

가로무늬 근으로 내가 명령을 내려 움직이는 근육을 생각하면 된다.(ex. 다리근육) 우리가 자의적으로 움직일 수 있는 근육을 수의근이라 한다.

2. 내장근 (Smooth Muscle)

심벽에 위치하여 심장의 수축에 관여한다. 근육세포들의 배열이 상대적으로 일정하다. 이 글에서 가장 자세히 알아볼 친구이다.

3. 심장근 (Cardiac Muscle)

우리의 위나 장에서 수축에 관여하여 소화 등의 운동을 도우며, 명령을 내려 움직이는 것이 아니라 자동적으로 움직이는 불수의근이다. 가로무늬근이긴 하지만 골격근만큼 무늬가 촘촘하진 않고, 본 그림에선 실수로 빠졌는데 좀만 봐줬으면 좋겠다. 그림 그리기 너무 힘들어요.

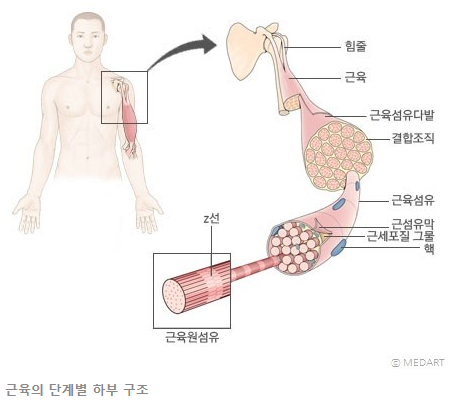

근육의 구조에 대해 간단하게 알아봤으니, 이젠 근육이 어떻게 수축하는지에 대해 알아보겠다.

먼저 가장 앞서 가장 중요한 물질에 대해 가볍게 언급해보고자 한다. 이는 바로 ATP ATP인데, 생물 체 내에서 전반적으로 중요하지만 이 글에선 특히 많이 나올 예정이다.

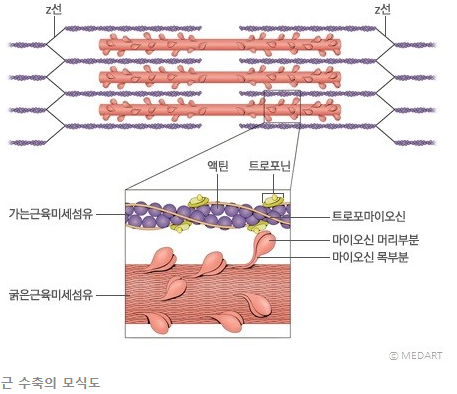

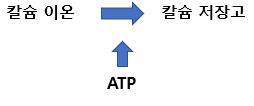

위 사진은 근육 원섬유를 "1개"의 단면으로, 본 사진과 같이 이는 "액틴"과 "마이오신"으로 이루어져 있다. 여기서 더 깊게 들어가면 포스팅 길이가 내 근심보다 깊어질 것이니, 여기서 살짝 각설하겠다. 그런데, 아까 언급한 바와 같이 근육의 수축을 위해선 뉴런에서의 신호전달이 필요하다. 왜냐하면 이 신호전달이 이루어져야 "액틴"이 근수축을 위한 형태로 바뀔 수 있다. 이때 주요한 물질이 Ca2+(칼슘) 이온과 ATP이다. 정확하게 말하면, ATP가 이 액틴을 근수축이 가능해지는 형태로 바꿔주는 칼슘 이온의 "회수"를 돕는다.

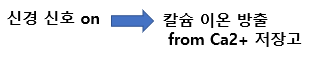

이해를 돕기 위해 자세히 서술하자면, 신경 신호에 의해 근수축이 유도되기 위해 먼저 Ca2+를 저장하던 곳에서 칼슘 이온이 근육원섬유로 방출된다.

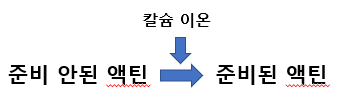

그 후 칼슘 이온이 액틴을 수축 가능한 형태로 바꿔준다.

이제, 수축이 가능한 형태로 바뀐 액틴과 마이오신이 으쌰으쌰 해서 수축이 일어난다. 좀 자세히 말해보자면, ATP가 이 수축의 원동력이다. 솔직하게 이걸로 설명을 끝내고 싶지만.... 그럴 순 없고.. 다하긴 너무 길다.

마이오신 필라멘트에 ATP가 관여하여 액틴 필라민트를 "당기는 과정"에 의하여 근육이 수축된다.

이때 ATP가 관여하는 것은 수축한 근육을 "휴식기", 즉 수축하지 않은 상태로 되돌릴 때 관여한다는 것을 꼭 기억해 두자.

혹시 이해가 잘 안 가거나 헷갈리면 위 (서울대학교병원 신체기관정보 - '근육' - 2)을 보면서 상상해 보자..! 다 설명하기엔 너무 길다..! 살려줘라..!

1. 여기선 운동 뉴런이다.

2. 경련(Cramping)

아까 간단하게 언급한 바와 같이, 쥐가 난다는 증상은 근육 경련의 증상이고, 이는 근육의 과도한 사용이나 산소 공급, 또는 물질의 원활한 순환이 주된 이유라고 설명했다. 이에 대해서 찾아본 바 확실한 정설이 있는 것은 아니지만, 몇몇 유력한 의견들과 본 글의 자료를 토대로 좀 더 자세히 설명해보고자 한다.

본인의 생리학 전공 교재였던 Mader's Understanding Human A&p에 따르면, 이 경련(Cramping)은 "ATP 부족 현상"에 의해 나타나는 것으로 보인다. 앞서 우리가 1에서 확인한 바와 같이, ATP는 "근육이 수축한 상태에서 수축하지 않은 상태"로 돌아갈 때 관여하는 것을 확인했다.

만약 ATP가 없다면, 칼슘 이온이 칼슘 저장고로 돌아가지 못하게 될 것이고, 이는 액틴이 항상 "수축 가능한 형태"로 남아있게 될 것이며, 액틴과 마이오신의 수축 과정 속에서 수축하지 않은 상태로의 회복에 관여한다는 것을 생각해 보면, 경련(Cramping)은 ATP 부족 현상에 의해 나타나는 것으로 보인다고 볼 수 있다.

3. 심장근

이제 드디어 우리는 우리의 태초의 질문, "왜 심장은 쥐가 나지 않지?" 왜 하루종일 쓰는데도 경련이 일어나지 않을까에 대한 개략적인 답을 내고 이해할 수 있는 상태가 됐다고 생각한다. 솔직히 이 글은 내가 처음에 구상한 것 과는 달리 너무나도 어려운 주제였고, 솔직히 결론이 100% fact라고 하기에는 다소 무리가 있으니, 근육의 생화학적 이해를 통한 추론으로써 유도한 재밌는 결론 정도로만 봐줬으면 한다.

일단 우리는 경련이 ATP 부족 현상에 의해 일어날 수 있다고 이해했다. 그렇다면 왜 심장은 예외인 걸까?

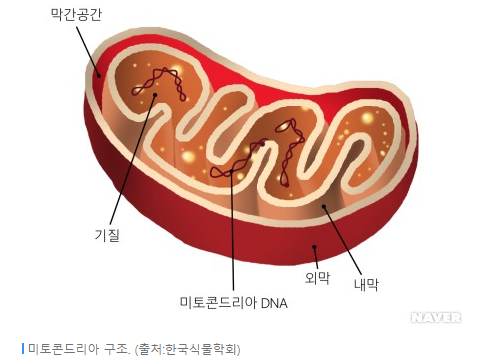

그 이유는 심장근은 여타 다른 근육과는 다르게 "미토콘드리아"의 밀도가 높아서 그런 것으로 보인다.

미토콘드리아는 세포 내의 ATP를 만들어내는 에너지 공장으로써, 포도당과 산소를 통해 ADP라는 물질을 ATP로 바꿔낼 수 있다. 즉, "경련 현상을 유도하는 ATP 부족현상"이 일어나기 전에 미토콘드리아를 통해 ATP를 재충전할 수 있기 때문이다.

따라서, 다른 근육에 비해 미토콘드리아의 밀도가 높은 심장근의 경우, Cramping에 대한 저항성이 높을 것으로 추론한다.

4. 결론

심장근의 특별하게 높은 미토콘드리아 밀도 때문에 그렇다

오늘의 결론은 100% fact가 아니라는 점을 유의하자!

5. 여담

ATP는 몸 전반적으로 안 나오는 곳이 없는, 생물학과와 생명공학과 양반들의 다크서클의 주요인이자 인체 내의 주요 에너지원이다.

심장의 생리학적 구조는 진짜 숨넘어가게 복잡하다. 한번 정리해 보시길.... 난 안 할 거다.

여담으로, 근육의 피로(알 배김) 증상에 대해서도 원래 다루려고 했었는데, 찾아볼수록 확답은 없고 모호한 말들 뿐이라 글에서 뺐다. 젖산 때문이라는 것이 정설이었는데, 이젠 아니라고 하니, 어디 가서 젖산 탓하지 마시길, 아디오스.

* 혹시 본문에 틀린 내용이 있다면 댓글로 지적해 주시면 감사하겠습니다. 비전공자도 납득하게, 전공자는 불편하지 않게 써보려니까 더럽게 힘드네요.

'학문 > 생물학' 카테고리의 다른 글

| 유전자 가위에 대해 알아보자,1편 유전자 가위의 원리 (3) | 2024.03.05 |

|---|---|

| 활성산소와 항노화에 대하여, Reactive Oxygen Species, ROS (1) | 2024.03.05 |

| 생물학의 꽃, 유전물질과 유전자 DNA RNA (3) | 2024.03.04 |

| 왜 비만은 건강을 해칠까, 살빼야 하는 과학적인 이 (0) | 2024.03.03 |

| 오이고추랑 호박고구마도 GMO일까? (1) | 2024.03.03 |